脳機能改善

脳機能改善 「メチレーション」と精神疾患について

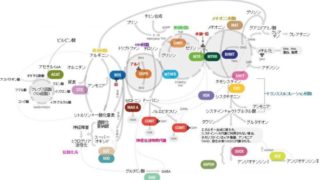

栄養療法による精神疾患へのアプローチを考えるとき、「メチレーション」の知識が欠かせません。そこで、この「メチレーション」と精神疾患の関係について、なるべくわかりやすく説明していきます。

脳内の神経伝達の仕組み私たちの脳の中には約千億個もの脳...

脳機能改善

脳機能改善  ★おすすめ本

★おすすめ本  副腎機能

副腎機能  ビタミンB群

ビタミンB群  ビタミンB群

ビタミンB群  ミネラル

ミネラル  認知症対策

認知症対策  認知症対策

認知症対策  認知症対策

認知症対策  ビタミンC

ビタミンC  ビタミンC

ビタミンC  ビタミンC

ビタミンC  抗酸化・アンチエイジング

抗酸化・アンチエイジング  頭痛を治す

頭痛を治す  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  感染症予防対策

感染症予防対策  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  抗酸化・アンチエイジング

抗酸化・アンチエイジング  抗酸化・アンチエイジング

抗酸化・アンチエイジング  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  油について

油について  血液データを読むための基礎知識

血液データを読むための基礎知識  血液データを読むための基礎知識

血液データを読むための基礎知識  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  血液データを読むための基礎知識

血液データを読むための基礎知識  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  たんぱく質代謝

たんぱく質代謝  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  たんぱく質代謝

たんぱく質代謝  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  たんぱく質代謝

たんぱく質代謝  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  コエンザイムQ10

コエンザイムQ10