脂質代謝(全体的な栄養状態)

脂質代謝(全体的な栄養状態) 更年期にコレステロールが上がる理由|甲状腺・認知症リスクとの意外な関係と対策

更年期や甲状腺機能低下によるコレステロール上昇を防ぐためのポイントを解説。食べ物だけでなく、ホルモンバランスや腸内環境、運動が大切。薬に頼らず自然にコレステロールを調整する方法とは?

脂質代謝(全体的な栄養状態)

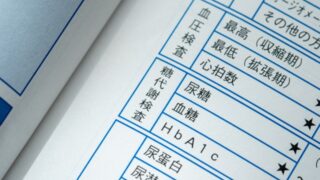

脂質代謝(全体的な栄養状態)  血糖値の調節

血糖値の調節  ★栄養情報

★栄養情報  ★目的別健康情報

★目的別健康情報