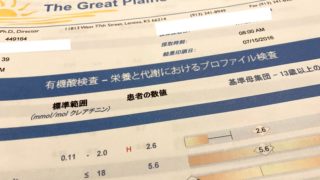

脂質代謝(全体的な栄養状態)

脂質代謝(全体的な栄養状態) 更年期にコレステロールが上がる理由|甲状腺・認知症リスクとの意外な関係と対策

更年期や甲状腺機能低下によるコレステロール上昇を防ぐためのポイントを解説。食べ物だけでなく、ホルモンバランスや腸内環境、運動が大切。薬に頼らず自然にコレステロールを調整する方法とは?

脂質代謝(全体的な栄養状態)

脂質代謝(全体的な栄養状態)  血糖値の調節

血糖値の調節  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  睡眠の質を高める

睡眠の質を高める  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  ★栄養情報

★栄養情報  感染症予防対策

感染症予防対策  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  血糖値の調節

血糖値の調節  頭痛を治す

頭痛を治す  ★ボディケア

★ボディケア  副腎機能

副腎機能  油について

油について  その他のお役立ち情報

その他のお役立ち情報  抗酸化・アンチエイジング

抗酸化・アンチエイジング  その他のお役立ち情報

その他のお役立ち情報  ★ボディケア

★ボディケア  デトックス

デトックス  認知症対策

認知症対策  ★分子栄養学を学ぶ

★分子栄養学を学ぶ  ☆気になる栄養成分について徹底解説

☆気になる栄養成分について徹底解説  感染症予防対策

感染症予防対策  脳機能改善

脳機能改善  その他のお役立ち情報

その他のお役立ち情報  炎症対策

炎症対策  血糖値の調節

血糖値の調節  血糖値の調節

血糖値の調節  血糖値の調節

血糖値の調節  血糖値の調節

血糖値の調節  睡眠の質を高める

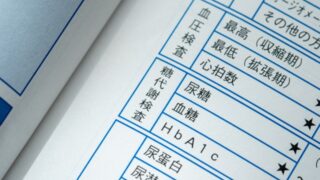

睡眠の質を高める  ★血液データの読み方

★血液データの読み方  血糖値の調節

血糖値の調節  血糖値の調節

血糖値の調節  甲状腺機能を改善する

甲状腺機能を改善する  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  腸を元気にする

腸を元気にする  ★おすすめ本

★おすすめ本  感染症予防対策

感染症予防対策  ビタミンB群

ビタミンB群  アミノ酸・プロテイン

アミノ酸・プロテイン  ビタミンE

ビタミンE  ビタミンA

ビタミンA  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  感染症予防対策

感染症予防対策  ★目的別健康情報

★目的別健康情報  ★目的別健康情報

★目的別健康情報